- Details

- Zugriffe: 6391

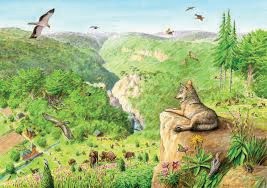

Die komplexen Hintergründe des „Rewilding“, des „Zurück zur Wildnis“ mittels Pärken und der Ansiedlung von Großraubtieren

von Georges Stoffel

Das Rewilding mit streng geschützten Grossraubtieren führt zum Untergang der Jahrtausendealten alpinen Kulturlandschaft, mit ihrer durch Alpwirtschaft einzigartigen hohen Biodiversität

Lade die Adobe-PDF-Datei herunter

Zur Sache

Die Frage nach einem Beitritt zu einem Parkprojekt stellt sich heute, mit der aktu- ell neuen Wolfs-und Grossraubtierproblematik, anders dar als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten, als man naiv die von der „Welt-Naturschutz-Union IUCN“ initiierte „Berner Konvention“ zum totalen Schutz des Wolfes unter- schrieben hatte. Man war sich der Raubtierproblematik nicht im Geringsten be- wusst, weil es keine oder nur einzelne Wölfe gab und darum auch keine oder nur geringe Schäden beim Nutzvieh. Und man konnte nicht ahnen, dass die IUCN die Wiederansiedlung des Wolfes generalstabsmässig verdeckt geplant und umgesetzt hat. Niemand wusste was da kommen würde.

Das hat sich in den letzten zwei Jahren schlagartig geändert, weil die Wolfsattacken auf Nutzvieh in der Schweiz, mit der sich jährlich um 30% vermehrenden Wolfspopulation stark zugenommen haben. In der Schweiz vermutet man 30-50 Wölfe.

Die gravierenden Folgen für die Alpwirtschaft in Frankreich, mit einer Wolfspo- pulation von ca. 300 Wölfen und 10’000 tödlichen Wolfsattacken im Jahr, lassen aufhorchen.

Die Schweizer Alpwirtschaft dehnt sich über 560‘000 Hektaren Alpweiden aus, welches einem Drittel der Schweizerischen landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht.

Auf 7’300 Alpbetrieben werden jährlich ca. 600‘000 Tiere gesömmert. Auf die- ser natürlichen Weidegrasressource werden ohne Zusatzfutter, 100‘000 Tonnen Milch gemolken. Davon werden 60 Prozent zu ca. 5‘200 Tonnen Käse verar- beitet.

Früher genossen die Pärke allgemeine Akzeptanz. Heute aber, vor dem Hintergrund von Grossraubtieren, welche die Bäuerliche Existenz und das von Alpwirtschaft geprägte einzigartige Ökosystem gefährden, beginnt sich das zu ändern.

Die offensichtlich gezielte, aggressive Wiederansiedlung des Wolfes und anderer Grossraubtiere, gibt der Berechtigung von Pärken eine neue nie dagewesene ne- gative Dimension. Trotz gegenteiliger Faktenlage behaupten PRO NATURA und WWF, dass das Zusammenleben mit dem Wolf, bei genügend Herdenschutz, gut funktioniere. Das stimmt nachweislich nicht, wenn Wolfspopulationen überhand- nehmen und der Mensch sich, wegen des totalen Schutzstatus des Wolfes durch die „Berner Konvention“, nicht gegen ihn wehren darf. Der Wolf lernt somit, dass er kein Risiko eingeht. Seit Menschengedenken hat es das nie gegeben, dass sich Grossraubtiere völlig frei entfalten können. Eine angeblich mögliche, friedliche Koexistenz zwischen dem geschützten wilden Wolf und der Tierhaltung nur mit Herdenschutz, ist eine gezielte Desinformation der Naturschutzverbände. Der Wolf und andere Grossraubtiere sollen helfen in dünnbesiedelten Regionen die Rückkehr zur Wildnis aktiv zu verwirklichen. Mit dem Nein zum Natio- nalparkprojekt Adula 2016 wurde ein wichtiger Paradigmenwechsel eingeleitet. Neben den alten Befürchtungen des Souveränitätsverlustes bei einem Beitritt in ein Parkprojekt kommt nun die Sorge vor einer ausufernden Grossraubtierpro- blematik mit existentiellen Folgen für die Alpwirtschaft hinzu. Ausserdem auch die, vor einer Forderung nach Abschaffung der Jagd, um sie den Wölfen und anderen Grossraubtieren zu überlassen. Das Jagdverbot ist zuerst für die Pärke, zur Schaffung von neuen Wildnisgebieten, vorgesehen.

Das wäre das Ende einer Jahrtausendealter alpinen Kultur, weil die Pärke mitten in grossflächigen weidewirtschaflich genutzen Alpen liegen.

Welt-Naturschutz-Union IUCN (www.iucn.org)

Die IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), auch Weltnaturschutzunion genannt, ist eine interna- tionale Nichtregierungsorganisation mit 1000 Angestellten in 62 Ländern. Sie wurde 1948 gegründet und hat Mitglieder aus 80 Staaten (Umweltministerien etc.), aus 120 Regierungsorganen, aus über 1.100 Nichtregierungsorganisationen. Beteiligt sind 16’000 Experten in sechs Kommissionen und Wissenschaftler aus 181 Ländern in einer aussergewöhnlichen Partnerschaft. Die IUCN hat die Aufgabe, in Sachen Naturschutz, überall global die Gesellschaft zu beeinflussen.

Gegen dieses Ziel ist an sich nichts einzuwenden. Aber die mit den Jahren gewachsene Grösse und Macht der Organisation, ihr Multimil- larden Budget für Projekte, hat sie die Bodenhaftung verlieren lassen. Das zeigt sich an ihrer selbstgefälligen rücksichtslosen, ihre Partner täuschenden, Rewilding Vision mittels Grossraubtieren.

Die IUCN hat die Umsetzung Holding-mässig an eine Unterorganisation, der „Grossraubtierinitiative für Europa“ LCIE (Large Car- nivore Initiative for Europe) delegiert. Die Strategie des „Zurück-zur Wildnis“, des „Rewilding“ mittels Pärken, ist ein erklärtes Ziel der Welt-Naturschutz-Union IUCN, des WWF und ihrer Schwesternorganisationen, Pro Natura und vielen andern.

Die IUCN ist eine sehr grosse Gruppe von Intellektuellen, die sich erhaben über die vom Rewilding betroffene Bäuerliche Bevölkerung stellt. Sie sehen sich offensichtlich als „Menschen höherer Qualität“, im Sinne entsprechender Wortwahl des bedeutenden Eugenikers und Gründers der IUCN Sir Julian Huxley. Sie planen abgehoben die ländliche Welt der Zukunft, obwohl diese Gebiete ihnen nicht gehören.

Das erzwungene Etablieren von Pärken, wie in anderen Ländern, wo die betroffene Bevölkerung politisch übergangen wird, kommt einer

Quasi-Enteignung gleich.

PRO NATURA argumentiert, Pärke seien von nationaler Bedeutung und darum müsste auch die ganze Nation darüber abstimmen können. Sie rechnen sich aus, dass mit dem Instrumentalisieren der 84% urbaner Bevölkerung, die betroffene ländliche Bevölkerung übergangen werden könnte. Gut leben wir in der Schweiz mit ihren demokratischen Regeln. Unabhängig vom Entscheidungsprozess, kann man sich die Frage stellen, was von grösserer nationaler Bedeutung ist: Die nachhaltige Nutzung der Alpen (ein Drittel der landwirtschaftlichen Schweizerischen Nutzfläche) für die Ernährungsautonomie, die erwiesenermassen eine hohe Biodiversität hervorbringt; oder die Vision der Entstehung von Wildnis mit Grossraubtieren.

Ganz entscheidend dabei ist zu erkennen, dass die Einrichtung von Pärken, eine internationale Strategie dieser Orga- nisation ist.

Die IUCN hat für die ganze Welt die Einteilung der Pärke in bestimmte Kategorien und ihr Schutzmanagement, ihre Ziele und entspre- chende Massnahmen, definiert. Diese Vorgaben werden bei der Planung und Entwicklung neuer Pärke angewendet und bekamen ihre rechtliche Befugnis mit der Übernahme ins Schweizerische Natur-und Heimatschutzgesetz (NHG).

Lade die Adobe-PDF-Datei herunter

- Details

- Zugriffe: 7478

Nach 16-jähriger Vorarbeit und über zehn Millionen Subventionen mit öffentlichen Geldern, wurde vom 24. bis 27. November 2016 in den 17 betroffenen Gemeinden über das Nationalparkprojekt Parc Adula abgestimmt. Die betroffene Bevölkerung lehnte das Vorhaben trotz massiver Propaganda der Befürworter ab. Im folgenden Interview erklärt Leo Tuor, Mitglied des Komitees «na nein no Parc Adula» dieses Resultat.

(Interview Rico Calcagnini)

Rico Calcagnini: Warum ist die Ablehnung des Nationalparkprojektes Parc Adula wichtig?

Leo Tuor*: Wir haben in Graubünden bereits einen Nationalpark. Das genügt. Zudem haben wir noch drei Naturpärke und jetzt ist bereits die Rede von einem internationalen Park im Prättigau, der den Rätikon bis nach Österreich umfassen soll. Eigentlich könnten wir aus der ganzen Schweiz einen Park machen, die 289 Labels abschaffen und das alte Markenzeichen wiedereinführen, das mit der Armbrust, welches Schweizer Qualität, Zuverlässigkeit usw. auszeichnet: eine rote Armbrust für konventionelle Qualität, eine grüne Armbrust für echte Bioqualität, eine gelbe für nicht überzeugende Bioqualität, bei der das Label nur aus subventionstechnischen Gründen übernommen wird. Die Ablehnung des Adula-Parks ist wichtig als Signal nach Bern, dass es uns nicht um eine befürchtete Einschränkung der Freiheit geht, sondern, dass wir genug von Reglementierungen haben. Zudem haben wir das Schweizer Parkkonzept als miserables Theater durchschaut. Und von pathetischem Gerede – es handelt von Visionen und Zukunft planen – halten wir nichts. Planwirtschaft, Fusion und Zentralismus stehen quer zum Denken eines Bergvolks.

Leo Tuor* (Foto Y. Böhler)

Wie konnte die kleine Gruppe der Parkgegner trotz der finanziellen Übermacht und der enormen Medienpräsenz der Parkbefürworter überzeugen?

Die Alternative Parc Adula oder Apokalypse, das war für die Stimmbürger ein bisschen einfach. Dann: Einen Nationalpark verbindet man mit Natur, aber das Projekt gab vor die Wirtschaft fördern zu wollen. Nur im Unterland propagierte man es als Naturpark. Adula war nie glaubwürdig, seine Leute hatten kein Charisma und nahmen das Volk nicht ernst. Das war eine Schlacht von Rebellen gegen Advokaten. Bei den einfachen Leuten kommen Advokaten nie gut an. Und nur mit Millionen und Geschwätz kann man nicht überzeugen, es roch immer nach Propaganda. Die grosse Mehrheit war nicht käuflich.

Wie war die Zusammenarbeit mit den Tessiner Parkgegnern?

Wir haben uns nicht als Bewohner von verschiedenen Kantonen wahrgenommen, sondern als Bergler/montanari, mit der gleichen Identität. Sprachlich war es ein Problem. Wir Romanen verstehen zwar italienisch aber mit reden und argumentieren ist es schwieriger. Dazu kommt, dass Bergler und Bauern nicht so sprachgewandt wie die avvocati sind, aber wir kamen beim Volk, das auch nicht so sprachgewandt ist, gut an. Auch Moses hatte dieses Problem mit der Sprache (Ex. 4,10) und führte trotzdem das trotzige Volk durch die Wüste des Lebens.

Die Kontroverse um den Parc Adula, in der wir bald sahen, dass unsere Identität – der Berg nämlich –, die gleiche ist, hat uns den Tessinern nähergebracht. Beide lieben wir die Berge, idealisieren sie aber nicht zu sehr, weil sie auch schwierig sind, Gefahr bringen, unerbittlich sein können. Die Zusammenarbeit war unbürokratisch und unkompliziert. Wir hatten eine einzige Sitzung auf dem Lukmanier, zu der wenige Bündner kamen, weil Hochjagd war und man dann mit ihnen nichts anders anfangen kann.

Welche Erkenntnisse ziehst du persönlich aus der ganzen Kontroverse?

Ich habe daraus die Erkenntnisse gezogen, dass man glaubwürdig und ehrlich sein muss und dass die Leute zusammenhalten, wenn es um ihr Sein geht: Unsere Existenzgrundlagen sind die Berge und die Sprache, die bedingen einander. Ohne Berge gäbe es nicht so ausgeprägte Dialekte und das Rätoromanische wäre längstens ausgestorben. Uns Romanen versuchte man vor nicht allzu langer Zeit von oben eine künstliche Einheits-Sprache aufzuzwingen: das Rumantsch Grischun. Dieses Millionen-Projekt scheiterte kläglich, weil es von Zürich und Chur kam. Auch das war ein Problem Stadt-Land, Zentralismus versus Föderalismus. Wir ticken anders als die Städter. Die Schweiz ist kein Einheitsbrei. Darum ist sie interessant. Eine andere Erkenntnis ist, dass Literatur ein Schwert sein kann. Ich bin Literat und habe mit Essays gegen diesen Irrsinn angekämpft. Auch in Giacumbert Nau (1988), mein Sturm und Drang Buch – ein Buch das bei der Bündnerregierung lange auf dem Index stand – ist zu lesen :

«Die Wüste wächst: weh dem, der Wüsten birgt!»

«Was ist eigentlich mit Euch, Herr Präsident?Ihr seid bald siebzig Jahre alt und wollt weiterhin das Land verkaufen? Ihr habt spekuliert, überbaut, Euer Tal verwüstet, und jetzt wollt Ihr Euer Gewissen übertünchen mit einem Park in den Tälern der andern?

Ihr habt zwar eine illustre Suite. Aber bedenkt, da sind noch andere auf dieser Welt. Die wollen in den Bergen leben und nicht in einem Reservat. Könnt Ihr, Herr Präsident, ein alter Mann, denn niemals Ruhe geben? Nichts liegt uns an der Zukunft, die Ihr uns im Bunde mit den Städtern zusammenbrauen wollt. Sie haben ihre Lebensräume zerstört – gibt ihnen das ein Recht auf die unsern? Unsere Weiden sollen Wüsteneien werden? Unsere Wälder einwachsen? Und wir sollen ihre Mohikaner sein? Nicht einmal die Sterne wollt Ihr mir lassen. Und meine Tiere, wohin soll ich mit meinen Tieren gehen?

Haderlumpen, Rohkostraspler. Macht eure Parks in euren Städten. Nichts liegt uns an der Zukunft, die ihr uns bereiten wollt. Lasst meine Tiere in Frieden, die euch nichts getan haben, die unter dem gestirnten Himmel ruhen. Geht zum Kuckuck mit euren Ratschlägen. Respektiert uns, die wir hier nicht in den Ferien sind.»

Was bedeutet das Resultat für die Identität der Bergbewohner?

Die Gefahr der Schweizer ist, dass jeder für sich schaut, etwas ausbrütet in seiner Region, ohne von den andern etwas wissen zu wollen. In Graubünden haben wir eine Art Minischweiz, mit den drei Sprachen und den vielen Tälern. Im rätoromanischen Teil haben wir mit unseren fünf Schriftsprachen wiederum eine Art Minigraubünden. Und auch die Rätoromanen brüten in ihren Regionen alle für sich. Die ganze Struktur in der Schweiz ist eine Matrioschka mit Kopftuch, jedes mal ein bisschen kleiner, die kleinste ist die Rätoromanische.

Das Resultat hat gezeigt, dass wir uns gegen Bürokratie und Zentralismus wehren können, wenn wir zusammenarbeiten. Unser Komitee leistete mit minimalen Kosten, kleinem Zeitaufwand und bescheidener Infrastruktur eine optimale Arbeit. Es war faszinierend, mit Leuten von links bis rechts zusammenzuarbeiten, ohne Parteiengezänk und Machtgehabe.

Die Parkbefürworter weigerten sich, einen Zusammenhang zu sehen zwischen Park und Grossraubtieren, was meinst du dazu?

Auch das war unglaubwürdig, weil Wolf und Bär etwas mit Natur zu tun haben und in einem Nationalpark total geschützt sind. Auch mit einer Lockerung der Berner Konvention. Als man diese 1979 unterschrieben hatte, gab es noch keine Wölfe hier und somit auch keine Probleme. Und in Graubünden mit so vielen Pärken haben die Wölfe eine grosse Freiheit, auch um sich ungestört zu vermehren. Es kann doch nicht sein, dass die Befürworter sagen, der Nationalpark schützt Natur und Tiere und gleichzeitig zu behaupten, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Park und den Grossraubtieren gibt. Das ist unlogisch und unredlich. Der Wolf ist in den Bergregionen von Graubünden und im Nordtessin ein wichtiges Thema. Italien hat einen anderen Umgang damit, Italien ist nicht so gesetzestreu. Vielleicht könnten wir von unseren Nachbarn etwas lernen.

Vielen Dank für das Gespräch .

*Leo Tuor, geboren 1959, verbrachte vierzehn Sommer als Schafhirt auf der Greinaebene. 1989-2000 Arbeit an einer sechsbändigen Werkausgabe des rätoromanischen Dichterfürsten und Kulturhistorikers Giacun Hasper Muoth. Leo Tuor lebt mit seiner Familie in Val. Er schreibt Romane, Erzählungen, Kurztexte und Essays, er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. 2012: Preis der UBS Kulturstiftung, Zürich für Gesamtwerk; Prix du Conseil International de la Chasse CIC (South Africa) für «Settembrini»; 2009: Bündner Literaturpreis; 2007: Preis der Schillerstiftung.

1Quelle: Tuor, Giacumbert Nau, Zürich 2012, 144/145, Übersetzung P. Egloff

- Details

- Zugriffe: 7181

Grossraubtiere – Wolf, Bär und Luchs in Graubünden Gibt es ein Miteinander von Alpwirtschaft und Grossraubtiere ?

Öffentliches WINTERGESPRÄCH des

WANN: Freitag, 3. Februar 2017

ZEIT: 20.00 Uhr

WO: CHUR, City West, Event Halle (2. Stock). Parkkaus City West

PROGRAMM:

Begrüssung

Cornelia Aliesch, Präsidentin Bündner Älplerinnen- und Älplerverein

Einführungreferat

Georges Schnydrig , Präsident Verein Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere

Podium mit Diskussion

Gesprächsleitung Peter Küchler, Direktor LBBZ Plantahof

Ständerat Stefan Engler, Nationalrätin Silva Semadeni, Dr. Georg J. Brosi, Vorsteher Amt für Jagd und Fischerei GR, Thomas Roffler, Präsident Bündner Bauernverband, Peter Lüthi, Hirt, ehemaliger Geschäftsleiter WWF, Markus Gadient, Landwirt, Köbi Roth, Älpler, Rico Calcagnini, Präsident Sektion Graubünden – Verein Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere, Otto Denoth, Vertreter Bündner Älplerinnen- und Älplerverein im Verein Lebensraum Schweiz ohne Grossraubtiere, Sektion Graubünden.

Apéro

Es sind alle Alpinteressierte / Alpmeister (auch Nichtmitglieder) ganz herzlich zum Wintergespräch eingeladen! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Bündner Älplerinnen- und Älplerverein

- Details

- Zugriffe: 6844

16.01.2017, Sion - Im Wallis ist am Montag eine kantonale Volksinitiative für ein "Wallis ohne Grossraubtiere" eingereicht worden. Die Initianten von CVP und CSP Oberwallis haben den Wolf, den Luchs und den Bär im Visier.

Die Volksinitiative wurde am Montag mit 9500 Unterschriften der Walliser Regierungspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten übergeben. Die Beglaubigung der Unterschriften steht noch aus, sie dürfte dennoch zu Stande gekommen sein - notwendig gewesen wären 6000 Unterschriften.

Mit der Initiative soll in der Kantonsverfassung verankert werden, dass "der Staat Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung des Bestandes erlässt". Insbesondere sei die Einfuhr und die Freilassung von Grossraubtieren sowie die Förderung des Grossraubtierbestandes verboten.

Mit der Initiative soll der Bestand an Grossraubtieren wie jener des Wildes reguliert werden können. Der Kanton könne selbst entscheiden, wie viele Wölfe oder Luchse in den Wäldern des Kantons für eine ausgeglichene Fauna geduldet werden.

Das widerspricht aber der Berner Konvention, die gewisse Wildtierarten wie den Wolf wegen ihrer geringen Zahl schützt. Der Kanton selber könne nicht über eine Kündigung dieser Konvention entscheiden, sagte am Montag der CVP-Nationalrat Roberto Schmidt vor den Medien in Sitten.

Er würde aber Druck auf den Bund ausüben, wie Schmidt weiter ausführte. Es ist das erste Mal, dass ein Kanton diese Frage an der Urne klärt. Die kantonale Volksinitiative kommt im Bergkanton auf die politische Agenda, nachdem im vergangenen Herbst erstmals ein Wolfsrudel im Oberwallis bestätigt wurde.

Quelle: sda

- Details

- Zugriffe: 6903

Pressemitteilung des Vorstandes «Vereinigung Lebensräume ohne Grossraubtiere GR»

Am 27. November wird in 17 Gemeinden über den Beitritt zum Parc Adula abgestimmt. Die Vereinigung Lebensräume ohne Grossraubtiere GR ist über die Auswirkungen dieses umstrittenen neuen Nationalparkprojektes besorgt. Laut der Charta muss davon ausgegangen werden, dass der Wolf sich weiter verbreiten und Rudel bilden wird, der Bär im Park eine Möglichkeit zum Überwintern finden kann und dass die Grossraubtiere «zu Veränderungen der Nutzungsformen ... führen werden».

In der Charta wird unsinnigerweise gar behauptet, dass « ... ein Nationalpark von der Präsenz von Grossraubtieren aus einer touristischen Perspektive auch profitieren kann.» Der Charta ist eine sehr positive Haltung zur Ansiedlung von Wolf und Bär zu entnehmen. Kein Wort über die Bedrohung der Berg- und Alpwirtschaft und über die Konsequenzen für die Landschaft und ihre Biodiversität, die in jahrhundertlanger sorgfältiger und harter Arbeit durch unsere Bergbauern entstanden ist. Im beinahe zusammenhängenden Gebiet von Nationalpark, Park Ela, Park Beverin und Nationalpark Adula, das zusammengerechnet 30% der Fläche des Kanton Graubünden umfasst, steckt ein gefährliches Potential für die Entwicklung von starken Wolfspopulationen. Erfahrungen aus den umliegenden Ländern zeigen, dass der Wolf sich jährlich um mindestens 20-30% vermehrt.

In Frankreich zum Beispiel leben heute 400-600 Wölfe, die 2016 offiziell, trotz umfangreichem Herdenschutz, über 10'000 Nutztiere gerissen haben. Nach Angaben der französischen Behörden fanden in den Savoyer Alpen 85% der Wolfsattacken auf Herden mit mindestens zwei Schutzmassnahmen statt. Das beweist einmal mehr, dass der Herdenschutz ineffizient bis nutzlos ist: Die Wölfe sind sehr schlaue Tiere und passen sich schnell an neue Bedingungen an.

Laut einer Studie der Organisation für Raubtierökologie und Wildtiermanagement KORA soll die Schweiz Platz bieten für etwa 300 Wölfe, die bei einer Reproduktion von 20-30%, jährlich um weitere 60-90 Tiere zunehmen würden. So wären die gesamte Umgebungszone und die angrenzenden Täler von Wolfsübergriffen direkt betroffen. Die Region des vorgesehenen Nationalparkes Adula ist von grosser Bedeutung einerseits für die Weidewirtschaft mit der Produktion von gesunden Erzeugnissen, anderseits im Bereich von Erholung und Sport für die gesamte Bevölkerung. Nicht zu vergessen ist die Funktion der Beweidung für die Prävention vor Naturereignissen wie Lawinen, Murgängen, usw. Das sind die hauptsächlichen Gründen die uns aufrufen, alles zu tun, um die Aufgabe dieser Berggebiete zu verhindern.

Mit der Errichtung eines Nationalparkes wird die Ausbreitung der Grossraubtiere, die schon heute grosse Probleme für Nutztiere, Tierhalter und die Bevölkerung in den betroffenen Berggebiete verursacht, noch schneller zunehmen. Wir sind überzeugt, dass die Einheimischen bereits heute zu ihrer Region Sorge tragen und keine zusätzlichen Paragrafen benötigen, um ihre Landschaft zu schützen. Wir empfehlen ihnen daher den Nationalpark Adula abzulehnen.

Vorstand «Vereinigung Lebensräume ohne Grossraubtiere GR»

Seite 8 von 12

- Zugriffe

- 819638